探秘民德 ES4690i 的研發歷程,背后故事令人驚嘆

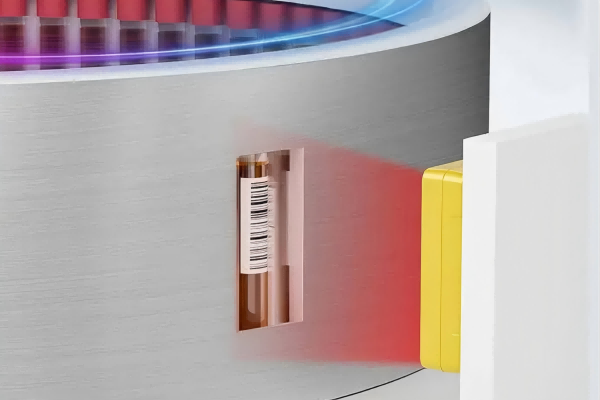

一款條碼檢測儀的誕生,背后是研發團隊數百個日夜的攻堅。民德 ES4690i 從立項到上市,經歷了技術突破、設計優化、成本控制等多重挑戰,更終成為條碼檢測領域的 “頭部產品”,其研發歷程堪稱 “創新者的修行”。

技術攻堅:讓 AI 與 CIS “完美對話”

立項之初,團隊發現傳統設備存在 “兩大痛點”:復雜條碼識讀率低、掃描速度慢。解決方案是 “AI+CIS” 技術融合,但融合過程困難重重:

AI 算法需要海量條碼樣本訓練,團隊收集了 100 萬張不同場景的條碼圖像(包括污損、變形、低對比度等極端案例),耗時 6 個月完成模型訓練;

CIS 傳感器(接觸式圖像傳感器)的掃描精度與 AI 的圖像處理速度存在有問題,工程師通過硬件加速技術,將圖像處理延遲從 500ms 降至 50ms;

某測試階段,設備對反光條碼的識別率只 60%,團隊熬夜優化 “偏振光濾波算法”,更終將識別率提升至 99.8%。

“那段時間,實驗室的燈常亮到凌晨,咖啡喝了一箱又一箱。” 硬件工程師回憶道。

設計優化:小體積里的 “大乾坤”

用戶反饋 “傳統設備體積大,難安裝”,團隊決定打造 “小巧且耐用” 的產品:

優化內部結構,將主板尺寸縮小 30%,采用貼片元件替代插件,實現 “掌心大小”(128mm×76mm×32mm);

外殼選用 ABS+PC 合金材料,通過 1.5 米跌落測試,滿足工業場景的耐用需求;

接口設計模塊化,支持 USB、RS232 等多種連接方式,兼容 90% 以上的管理系統。

某自動化設備廠商試用后評價:“能直接裝在機械臂末端,掃描角度靈活,解決了我們的安裝難題。”

成本控制:在 “性能” 與 “價格” 間找平衡

研發不能只追求技術優先,還要讓客戶用得起。團隊采取 “精細取舍” 策略:

重點芯片選用國產高性能型號,成本降低 20%,性能卻與進口芯片持平;

軟件功能模塊化,基礎版滿足 80% 用戶需求,高級功能按需付費,降低入門門檻;

通過批量采購降低零部件成本,更終產品定價只為同類進口設備的 60%。

用戶共創:300 家企業參與 “迭代測試”

研發團隊深知 “閉門造車” 行不通,邀請 300 家企業參與測試:

物流企業反饋 “高速掃描時發熱嚴重”,團隊優化散熱設計,增加石墨烯散熱片;

藥廠提出 “需要防爆認證”,工程師調整電路設計,通過 ATEX 防爆認證,滿足醫藥 GSP 要求;

經過 10 次迭代,設備的平均無故障時間(MTBF)從 5000 小時提升至 10000 小時。

從技術圖紙到行業頭部,民德 ES4690i 的研發故事證明:一款成功的產品,是 “技術突破 + 用戶洞察 + 很不錯打磨” 的結晶。它的誕生,不僅解決了條碼檢測的行業痛點,更彰顯了中國科技企業的創新實力。